お知らせ

シンポジウム『水底の文化遺産:湖底遺跡調査の最新動向』開催(事前申込制)※終了しました

『水底の文化遺産:湖底遺跡調査の最新動向』シンポジウム

開催日時:2025年12月20日(土)13:00~17:00(12:00開場)

会場:東京文化財研究所・セミナー室(〒110-8713 東京都台東区上野公園13-43)

開催方法:ハイブリッド(対面・Zoom同時配信)

定員(事前申込制):対面 会場の定員 80名(先着順)/オンライン 定員なし

参加費:無料

参加方法:参加申込は、下記リンク先からお願いします

【※申請フォームへのメール入力ミス等により「参加確定メール」が届いていない方がおられます。応募したのにかかわらず確定メールが届いていない方は、申込フォームへの再入力をお願いします】

プログラム・予稿集:右リンクからダウンロードお願いします(水底の文化遺産予稿集.pdf)

言語:日本語

共催:帝京大学文化財研究所、国立研究開発法人海洋研究開発機構

後援:滋賀県、高知大学海洋コア国際研究所、日本イコモス国内委員会、文化庁

趣旨:

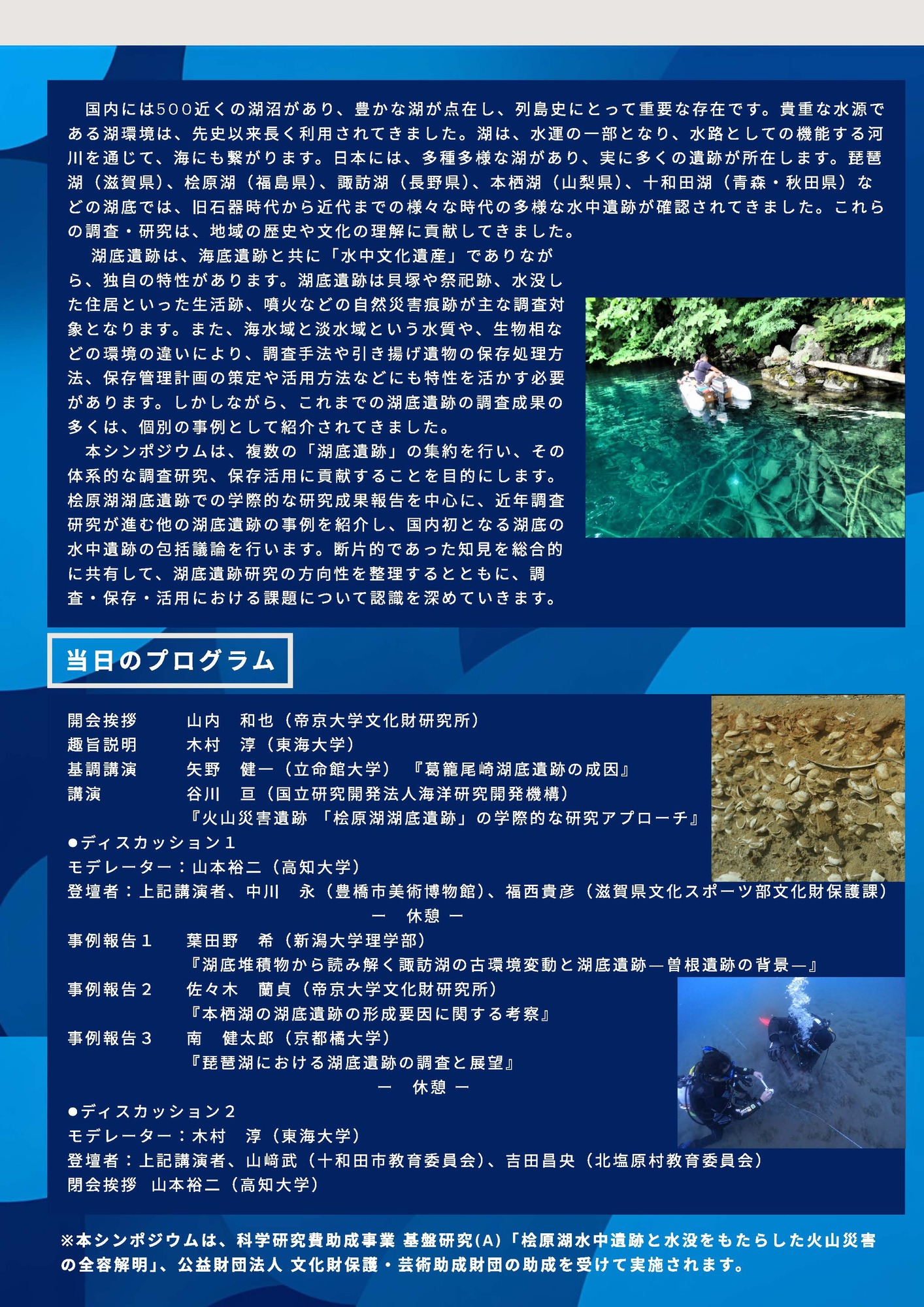

四方を海で囲まれた日本国内には500近くの湖沼が存在し、これらの周辺では古来より多様な文化が育まれてきた。近年の水中文化遺産研究では、海底遺跡がその中心を占めることが多いものの、海に至る水路としての機能を有する河川やその水源となる湖沼からも様々な遺跡が発見されている。琵琶湖(滋賀県)、桧原湖(福島県)、諏訪湖(長野県)、本栖湖(山梨県)、十和田湖(青森・秋田県)といった日本各地の湖底からは、旧石器時代から近代にいたる様々な時代区分の多様な文化遺産が発見されており、それらの遺跡の調査・研究を通じて地域の歴史や文化の理解に貢献してきた。

海底遺跡と湖底遺跡は共に「水中文化遺産」という共通点を持ちながらも、想定される遺跡の時代や種類、研究テーマには違いがある。例えば、沈没船をはじめとした交流・交易に関する対象の多い海底遺跡に対し、湖底遺跡は貝塚や祭祀遺跡、水没した住居跡といった生活に関わる遺構が主な調査対象となる。また、海水域と淡水域という水質や、生息物などの環境の違いにより、調査手法や引き揚げ遺物の保存処理方法、保存管理計画の策定や活用方法などにも大きな違いが見られる。にもかかわらず、これまでの湖底遺跡の調査は個別の事例として扱われることが多く、体系的な研究は進んでこなかった。

そこで、本シンポジウムでは、「湖底遺跡」に焦点を当てて、桧原湖湖底遺跡研究の成果報告を中心に置きながら、国内で実施されている関連事例を初めて包括的に集約し、断片的であった知見を総合的に共有することを目指す。この議論を通じて、湖底遺跡研究の方向性を整理するとともに、調査・保存・活用における課題について認識を深め、さらには今後のこの分野における国際協力の可能性について考える。

プログラム

内容 | 分 | 登壇者名 | 講演タイトル(仮) |

開会挨拶 | 5 | 山内 和也(帝京大学文化財研究所) |

|

趣旨説明 | 10 | 木村 淳(東海大学) |

|

基調講演 | 30 | 矢野 健一(立命館大学) | 葛籠尾崎湖底遺跡の成因 |

講演 | 30 | 谷川 亘(国立研究開発法人海洋研究開発機構) | 火山災害遺跡 「桧原湖湖底遺跡」の学際的な研究アプローチ |

ディスカッション1 | 40 | モデレーター:山本裕二(高知大学) 登壇者:上記講演者、中川 永(豊橋市美術博物館)、福西 貴彦 (滋賀県文化スポーツ部文化財保護課 ) | |

休憩 | 10 |

| |

事例報告1 | 20 | 葉田野 希(新潟大学理学部) | 湖底堆積物から読み解く諏訪湖の古環境変動と湖底遺跡―曽根遺跡の背景― |

事例報告2 | 20 | 佐々木 蘭貞 (帝京大学文化財研究所) | 本栖湖の湖底遺跡の形成要因に関する考察 |

事例報告3 | 20 | 南 健太郎(京都橘大学) | 琵琶湖における湖底遺跡の調査と展望 |

休憩 | 10 |

| |

ディスカッション2 | 40 | モデレーター:木村 淳(東海大学) 登壇者:上記講演者、山﨑武(十和田市教育委員会)、吉田昌央(北塩原村教育委員会) | |

閉会挨拶 | 5 | 山本裕二(高知大学) |

|

合計 | 240分 | ||

※本シンポジウムは、科学研究費助成事業 基盤研究(A)「桧原湖水中遺跡と水没をもたらした火山災害の全容解明」、公益財団法人 文化財保護・芸術助成財団の助成を受けて実施されます。

お問合せ先:

海洋研究開発機構 高知コア研究所 所内

E-mail: suiteibunkaisan@jamstec.go.jp